“Il celebre maestro Simone Mayr dovendo produrre un’opera al teatro S. Agostino, il maggiore in quei tempi a Genova, mal contento di un melodramma datogli a musicare, ricorse a lui, che già stimava come poeta, perché lo rifacesse. Rimase in sulle prime restio; ma fu grande fortuna per le lettere che acconsentisse di poi, perché da quel giorno ebbe principio la sua carriera in cotale genere di letteratura, dalla quale ritrasse onori tanti e celebrità mondiale.

Il melodramma portava il titolo: La rosa bianca e la rosa rossa, e fu da lui rifatto per modo che il Mayr ne rimase meravigliato e soddisfattissimo: da tale melodramma, il primo che si conosca col nome del nostro poeta, il celebre maestro previde che grande aiuto dovessero aspettarsene i compositori e quanta gloria se sarebbe toccata all’arte ed all’Italia” (E. Branca, Felice Romani e i più riputati maestri di musica del suo tempo, Loescher, Torino 1882, p. 23)

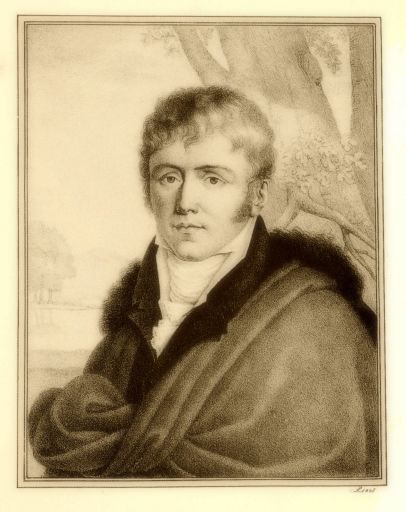

Con queste parole eccessivamente elogiative Emilia Branca, moglie di Felice Romani, nella sua biografia del marito, ricordò le circostanze che nel 1813 avvicinarono il venticinquenne poeta al melodramma. Fu un incontro tra un giovane che, pur attratto dal teatro, non aveva ancora scritto alcun libretto, e un affermato compositore che aveva dato alle scene ben 55 melodrammi ottenendo quasi sempre un discreto successo e che si era distinto nell’ambito di una carriera musicale caratterizzata da un’indefessa attività organizza. Mayr, maestro di cappella in Santa Maria Maggiore a Bergamo, aveva, infatti, fondato nella città lombarda un’associazione musicale con lo scopo di diffondere la musica di Haydn, Mozart e Beethoven.

Dai ricordi di Emilia Branca si apprende che Mayr, non soddisfatto del libretto scritto probabilmente da Cesari per una nuova opera commissionatagli dal teatro S. Agostino di Genova, avesse deciso di rivolgersi al giovane poeta genovese già apprezzato nell’ambiente letterario per la sua produzione poetica. Questo fortunato incontro permise al giovane Romani di manifestare il suo talento come autore di testi melodrammatici e la sua capacità di plasmare gli elementi tradizionali della librettistica per adeguarli alle nuove esigenze dei fruitori del teatro musicale. Questa capacità emerge già nel suo primo lavoro, La rosa bianca e la Rosa rossa, tratto da una commedia mêlée d’ariettes di René-Charles Guilbert de Pixérécourt, La Rose blanche e la Rose rouge, andata in scena all’Opéra-Comique di Parigi con la musica di Gaveaux il 20 marzo 1809. Al modello francese, non scevro di errori storici, ma dotato di un intreccio conforme alla struttura del melodramma, Romani apportò alcune interessanti modifiche che vanno ben oltre la riscrittura dei nomi dei personaggi. Tra le più significative novità spiccano l’introduzione del coro iniziale, una convenzione tutta italiana nella librettistica dell’Ottocento, e la figura di Elvira la cui funzione consiste nell’informare gli spettatori sulle vicende e i sentimenti intimi dei protagonisti. Non mancano ancora modifiche relative alla caratterizzazione dei personaggi; ne è un esempio Vanoldo, il cui carattere appassionato non corrisponde a quello del suo omologo della versione francese. Dal punto di vista metrico e formale, nonostante le influenze metastasiane evidenti sia nell’uso dei versi quinari, particolarmente cari al poeta cesareo, inseriti già nella prima scena, sia nello schema caratterizzato dal contrasto tra la passione e il dovere che alla fine trionfa, Romani consegnò al compositore un testo perfettamente adatto alla struttura in pezzi chiusi che già prefigura gli esiti formali della produzione librettistica maggiore. L’opera, rappresentata il 21 febbraio 1813 al Teatro Sant’Agostino a Genova, ebbe un grande successo testimoniato dalla stessa Branca nella cui biografia si legge (Ivi, p. 24):

“Quest’opera valse al Mayr in Genova entusiasmo ed applausi immensi. Fu in quell’occasione che Romani scrisse un bell’Inno all’armonia in lode del maestro pubblicato e distribuito la sera del 17 febbraio 1813 in cui fu tanto festeggiato. Eccone un frammento:

In lode

Dell’immortale maestro

Simone Mayr

Inno all’armonia

Alma dell’orbe, che degli astri erranti

Governi il moto per l’eterea via,

O Santa Madre di concenti e canti

Diva Armonia.

È tuo questo inno che consacro in laude

Al sommo ingegno cui Liguria adora

Tacito ognun mentre Mayrco plaude

Te Diva onora”.

Il successo è confermato anche dall’autorevole «Allgemeine Musikalische Zeitung» sulle cui colonne si legge:

“Mayr è stato pubblicamente incoronato con una ghirlanda nella quale erano intrecciate rose bianche e rose rosse con rami di alloro; il teatro era adorno di corone fiorite; una grande quantità di giovani portò in trionfo il Maestro accompagnandolo fino alla sua abitazione con fiaccole mentre l’orchestra precedeva il corteo suonando i passi preferiti delle sinfonie di Mayr. E questo non solo alla prima rappresentazione ma a tutte le successive, con crescente calore”.

Elogi non inferiori a quelli tributati al compositore furono espressi sul libretto di Romani. Il giornalista e scrittore Vittorio Bersezio scrisse, a distanza di qualche anno:

“L’esordire del Romani nella melodrammatica, fu una rivelazione: la tradizione metastasiana era ripresa; la Musa della poesia risorgeva a dar la mano, più leggiadra e sorridente che mai, alla sua sorella della musica. Stavasi allora preparando nel travaglio latente dell’intelligenza italiana, quel fecondo periodo di grandezza musicale di cui fu prima gloria Rossini; era necessario un poeta che desse a quel tesoro di melodie che stava per sprigionarsi nell’animo italiano l’occasione, e, se così posso dire, la parola: quel poeta la Provvidenza ce lo diede in Felice Romani”. Ben diverso fu il giudizio di Stendhal che nella sua Vita di Rossini, giustificando la prassi rossiniana di ricorrere a pezzi tratti da altre sue opere, stroncò Mayr e La rosa bianca, affermando: “Dopo tutto, perché non dovrebbe essere concesso ad un povero maestro che deve comporre un’opera in sei settimane, malato o no, bene o mal disposto che sia, di ricorrere a questo espediente nei momenti in cui tace l’ispirazione? Mayer, ad esempio, o qualsiasi altro di cui non intendo fare il nome, non copia se stesso, è vero, ma ci immerge in un senso di apatia, ben presto seguito dall’oblio di tutti i mali. Rossini, invece, non ci dà mai né pace né tregua; si può perdere la pazienza alle sue opere, ma certo non si dorme; che l’impressione sia del tutto nuova, o che si tratti solo di un gradevole ricordo, il piacere succede sempre al piacere; non c’è mai un vuoto come, ad esempio, nel primo atto della Rosa bianca” (Stendhal, Vita di Rossini, EDT, Torino, 1992, p. 209).

L’opera – Il Libretto*

“LA ROSA BIANCA E LA ROSA ROSSA”

ossia il trionfo dell’amicizia

Dramma per musica in due atti di Felice Romani

Musica di Giovanni Simone Mayr

Prima rappresentazione: Genova, Teatro Sant’Agostino, 21 febbraio 1813

Trascrizione e ricostruzione della versione originale di Giampiero Tintori

Enrico, Conte di Derby Susanna Anselmi

Rodolfo, sire di Mortimer Danilo Serraiocco

Clotilde, sua figlia Anna Caterina Antonacci

Vanoldo, conte di Seymour Luca Canonici

Elvira, contessa di Northon Silvia Mazzoni

Ubaldo, scudiero di Enrico Enrico Facini

Orchestra stabile di Bergamo

Coro Accademia, Milano

Direttore Thomas Bricetti

Maestro del Coro Bruno Casoni

Maestro al cembalo Roberto Rizzi

Live recording: Bergamo, Teatro Donizetti, ottobre 1990

* Il libretto che vi proponiamo mostra delle differenze rispetto a quello dell’esecuzione proposta all’ascolto

La Rosa bianca e la Rosa rossa è preceduta da un’ouverture, piuttosto convenzionale, nella quale, tuttavia, emergono le doti di sinfonista di Mayr soprattutto nell’orchestrazione dove non mancano influenze mozartiane. Formalmente l’ouverture è costituita da una sezione introduttiva più lenta, aperta da marziali accordi a piena orchestra ai quali si contrappone un dolce tema dei legni, e dall’Allegro in forma-sonata con un brillante primo tema, affidato agli archi, di vaga ascendenza mozartiana, al quale si contrappone un breve secondo tema più lirico intonato dai legni.

Atto primo

Il sipario dell’opera, ambientata nel periodo della Guerra Delle Due Rose, si apre sull’atrio gotico del Palazzo di Vanoldo nella provincia di York, dove i Cavalieri della Rosa Bianca, legati alle sorti di Riccardo III di York, divenuto momentaneamente re, inneggiano alla pace ristabilita. Introdotto da un tema elegante e cortigiano che si addice perfettamente all’ambiente nobiliare, il coro (Lieti stromenti), realizzato in quinari di ascendenza metastasiana mostrare la gioia per la pace ristabilita e per la distruzione dei simboli della Rosa Rossa, legata alla famiglia dei Lancaster, momentaneamente sconfitta. A questa atmosfera di festa non partecipa Vanoldo, conte di Seymour, perché oppresso da altri pensieri; nella sua cavatina (Co’ suoi frequenti palpiti), preceduta da una malinconica introduzione strumentale e realizzata metricamente in languidi lirici settenari, l’uomo, infatti, appare triste a causa dell’amore e a nulla vale il tentativo del coro di infondergli gioia nell’animo. Nel successivo recitativo secco (Ite, cessate), Vanoldo invita i cavalieri ad andar via per poter restare solo con Elvira, Contessa di Norton e sua confidente, alla quale intende aprire il suo cuore. Egli le rivela, infatti, di essere innamorato non corrisposto di Clotilde che aveva giurato eterna fede ad Enrico, messo al bando perché partigiano della Rosa Rossa. Enrico e il suo scudiero Ubaldo, travestiti entrambi da scudieri a differenza del modello francese dove apparivano nelle vesti di montanari, entrano nel parco del castello. Nel suo recitativo accompagnato (L’aura natia pur dunque) il nobiluomo rivela di aver sfidato il pericolo, ritornando in patria, per rivedere Clotilde, la donna che ha stregato il suo cuore e alla quale vorrebbe che gli zeffiri, simili a quelli erranti che ritroveremo nel libretto della Sonnambula, portassero il suo amore. Nel successivo recitativo secco Ubaldo, che aveva dapprima mentito a Vanoldo sulla presunta morte di Enrico vederne la reazione, rivela la verità. Il conte Enrico allora si fa riconoscere e dà vita con Vanoldo ad un duetto (Dolce fedele amico) piuttosto convenzionale, nel quale rifiuta di accettare i consigli dell’antico amico che lo spingerebbe alla fuga. Uscito di scena Enrico, Ubaldo, in un recitativo secco, esprime un commento sullo stato d’animo del nobiluomo. Nella scena successiva, mentre paesani e paesane danzano e intrecciano festoni di rose, un coro di cavalieri, che non spicca per originalità nel testo con il suo incipit pariniano (Oh delle grazie alunna), accompagna l’ingresso della bella Clotilde che, dopo averli ringraziati nella cavatina Dell’ospite cortese, manifesta il suo timore di non rivedere più il suo amore (Ah forse, oh Dio!). In realtà il timore della donna è subito fugato, in quanto Enrico le si appressa baciandole la mano e facendole, nel frattempo, cenno di tacere. La donna, felice per quell’inatteso incontro, esprime la sua gioia nella cabaletta in tempo moderato La dolce, e cara immagine. Nella scena successiva la notizia, data da Ubaldo ad Enrico, delle imminenti nozze di Clotilde che si svolgeranno all’alba del nuovo giorno, suscita un moto d’ira nel nobiluomo che prorompein un furioso recitativo accompagnato nel quale manifesta propoisiti di vendetta.

La scena si sposta nel gabinetto di Clotilde, dove la donna, rimasta sola, dopo aver dato libero sfogo ai suoi sentimenti per Enrico, è raggiunta da quest’ultimo; l’uomo, inizialmente sdegnato, ma muta il suo stato d’animo, quando comprende che è amato ancora dalla donna. I due sono raggiunti da Vanoldo con il quale danno vita ad un terzetto in cui i due amanti si scambiano ancora una volta le promesse d’amore; Vanoldo, geloso, deve, però, dissimulare con suo tormento.

In presenza di Elvira, Rodolfo, padre di Clotilde, consegna a un paggio un biglietto con il quale impone alla figlia di prepararsi per le nozze suscitando lo sdegno della contessa che accusa Rodolfo di aver tradito il patto stipulato con Enrico al quale aveva promesso la mano della figlia. In realtà questo matrimonio è imposto dal re ed è preparato da un coro anche questo piuttosto convenzionale (D’Imene il talamo). Nel frattempo uno straniero chiede di essere ammesso al castello e, nonostante l’iniziale rifiuto di Vanoldo, entra con il placet di Rodolfo che si attiene al sacro dovere di ospitalità. Durante la festa di nozze, Enrico, suscitando lo stupore generale, rivela la sua identità inneggiando alla Rosa rossa derisa; ne nasce una contesa che sarebbe potuta degenerare in un duello se Enrico non avesse deciso di consegnare la sua spada al Capitano, rappresentante dell’autorità regale.

Atto secondo

Nell’atrio gotico del castello, mentre un coro di cavalieri cerca di calmare Ubaldo preoccupato per le sorti di Enrico che ha sfidato il bando per amore, Elvira esprime il suo desiderio di aiutare il giovane; a sua volta Rodolfo, dopo aver rassicurato rassicura Vanoldo che il suo rivale sarà giustiziato, lo esorta nel contempo a tentare di conquistare il cuore di Clotilde, ma l’uomo, legato da profonda amicizia ad Enrico, appare turbato; nonostante qualche tentennamento, tuttavia, cerca di conquistate Clotilde che, nel successivo duetto pieno di pathos, si mostra risoluta nel rifiutare le sue offerte amorose, affermando di preferire la morte.

Nella scena successiva (recitativo accompagnato e aria) la donna vorrebbe far visita al suo amato Enrico, ma le guardie glielo impediscono lasciandola nel tormento e nella disperazione. Clotilde, allora, si produce in un’aria, Quale in cielo avversa stella, nella quale i settenari di Romani consentono a Mayr di costruire una pagina di commosso lirismo. Il suono dei corni da caccia e un coro di cacciatori annunciano la presenza del re Riccardo, producendo nella donna, che vorrebbe impetrare la grazia per il suo amato presso il re, un repentino lampo di speranza che trova uno sfogo lirico nella cabaletta, Idol mio per poco ancora. Nella scena successiva Elvira rimprovera Vanoldo per il tradimento che egli sta operando ai danni di Enrico causando in lui tormento e rimorso.

Ormai prossimo al supplizio, Enrico manifesta il desiderio di morire presto mentre cerca inutilmente di allontanare dalla sua mente l’immagine di Clotilde che egli ritiene rea di tradimento. L’uomo è raggiunto da Vanoldo che, preso dal rimorso, vorrebbe salvarlo, come si apprende nel successivo recitativo secco nel quale Enrico rifiuta l’aiuto dell’amico di una volta, ormai diventato suo traditore. Nel duetto che segue Vanoldo descrive il suo piano ad Enrico che sarebbe dovuto fuggire nascosto dal suo mantello e sul suo destriero. Enrico, inizialmente, rifiuta lo scambio, non volendo acconsentire che l’amico paghi per lui e nel frattempo apprende, sempre da Vanoldo, che Clotilde gli è sempre rimasta fedele contrariamente a quanto egli stesso avesse pensato fino a quel momento. Vanoldo, inoltre, aggiunge di essere lui il traditore offrendo il petto al brando di Enrico che, dopo aver abbracciato l’amico in segno di perdono, fugge. Una mesta marcia funebre, all’improvviso, è interrotta da una festosa fanfara e da grida gioiose, in quanto Clotilde ha ottenuto la grazia presso il re. Volendola consegnare personalmente al giovane, si reca nel carcere, dove trova con sua grande sorpresa Vanoldo che la informa della fuga di Enrico. Questi, mescolatosi tra i cavalieri, si fa riconoscere e così si può dare avvio ai festeggiamenti delle nozze che rendono tutti felici.